キャリアアップや就職のために、消防設備士 乙種第7類(乙7)試験にチャレンジされる方も多いと思います。

しかし、試験対策を始めるにあたり、

- どのように勉強するのが効率的なの?

- 勉強時間はどのくらい必要?

- できるだけお金をかけず合格したい

- 参考書・テキストはどれが良い?

などが気になるかと思います。

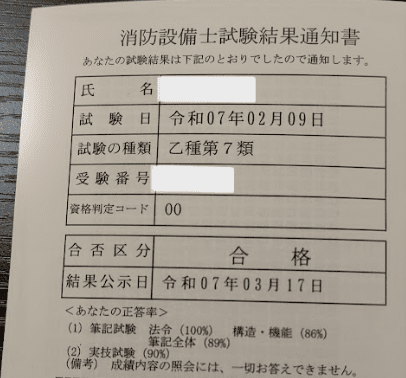

私はこれから紹介する方法で試験勉強をして、消防設備士(乙7)試験を独学で一発合格することができました。

本記事では、独学で一発合格するための勉強方法、勉強時間、おすすめの参考書テキストをご紹介します。

これから勉強を始める方は必見です!(※ 私は消防設備士 甲4を所持しており、法令共通と基礎的知識を課目免除して受験しております)

消防設備士 乙種第7類(乙7)について

試験科目

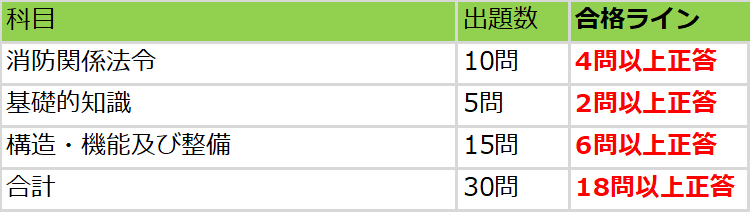

消防設備士 乙種第7類の試験科目は下記の4つあります。

- 消防関係法令

- 基礎的知識

- 消防用設備等の構造・機能および整備

- 写真鑑別(工具の種類、消防設備の構造・機能・整備の記述等)

出題形式

筆記試験はマークシート方式で4択問題

実技試験は記述方式となります。

試験時間

筆記と実技をあわせて1時間45分。

すごく長いですが、覚えているかいないかの勝負なので、1時間あれば、一通り問題を終わらせることができると思いますので、あまり身構える必要はありません。(私も試験開始30分で退出しました)

合格基準

消防設備士 乙種第7類の試験科目は下記の3つあります。

- ・筆記試験において、各科目ごとに40%以上、かつ全体で60%以上の正答

- ・実技試験において、60%以上の正答

筆記試験の合格基準

消防設備士 乙種第7類の筆記試験では各試験科目ごとに60%以上、正答する必要があります。

3科目のうち1科目でも合格ラインに届かなかった場合、不合格となってしまいます。

実技試験の合格基準

消防設備士 乙種第7類の実技試験は60%以上、正答する必要があります。

出題形式は記述式で問題としては、記載されている写真の器具の名前や用途を文章で書く、記載されている回路図を完成させる等の記述式問題となります。

採点基準は公開されていないので不明ですが、おそらく完璧に記載できなくても部分点は貰えると思われますので、わからない問題が出ても何かしら記述することをおすすめします。(出題数は5問ですが、私は90点でした)

科目免除制度

消防設備士 乙種第7類には科目免除制度があります。

特定の資格(他の消防設備士、電気工事士、電気主任技術者)を取得している場合、一部の試験科目を免除できますので、詳細は消防設備士のHPをご確認ください。

科目免除はした方が良い?

いろいろなサイトで科目免除について記載がありますが、私は科目免除したほうが良いと考えております。

理由は単純ですが、勉強時間を短縮できるからです。(特に社会人になると時間をとるのが難しいですよね、、)

「科目免除をすることで問題数が減るので1点あたりの重みが大きくなる」と言われてはおりますが、この乙7に関してはあまり難しい問題がなく、事故になる可能性も低いと考えます。

私自身、消防設備士 甲4を所持していたので、科目免除で試験に挑みましたが、問題なく一発合格し、免除して良かったなと思っております。

勉強時間は50~80時間程度

合格するために必要な勉強時間は(その人の事前知識の量にもよりますが、)50~80時間を見込んでおくと良いです。(私の場合、消防設備士 甲4の科目免除をしており、30時間程度でした。)

試験勉強開始は試験の1~2か月前で十分です。(逆に勉強期間を長く設けすぎると、長期間記憶を維持する必要があり、その方が大変です。)

おすすめの参考書テキスト

私は”消防設備士第7類 令和〇年版“を中心に勉強し、一発合格することができました。(テキストは何冊も買う必要はなく、本書のみで十分合格できます。)

(購入者レビューでも、多数の合格者の声を確認することができます。)

おすすめポイントとしては、以下のとおりです。

- おすすめポイント① 過去10年間に出題された約400問が収録

- おすすめポイント② テキスト・過去問・解説を1冊でカバー

- おすすめポイント③ 出題頻度の高い問題に★印がついている

おすすめポイント① 過去10年間に出題された約400問が収録

本書では、過去10年間に出題された約400問が収録されており、試験対策としては十分な量の問題が収録されております。

消防設備士 乙種第7類試験は、試験問題のほとんどが、過去に出題された問題と似た内容が出題されております。

そのため、本書1冊分の問題を全て解けるようになれば、間違いなく合格できます。

おすすめポイント② テキスト・過去問・解説を1冊でカバー

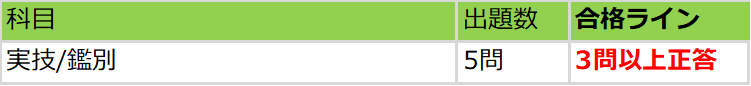

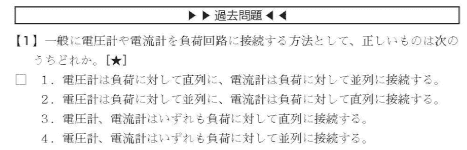

本書では、下図のように各出題項目に対するテキスト・過去問・過去問の解説が1冊でまとめられており、非常に勉強しやすい構成となっております。

まず、テキスト過去問に取り掛かる前に目を通し、各科目どういった問題が出るかのイメージをつかんだ後、過去問に挑戦し、そのあと解説を見るといった流れで取り組むことができます。

↓テキスト

↓過去問

おすすめポイント③ 出題頻度の高い問題に★印がついている

本書で収録されている問題は、出題頻度の高いもの、今後出題される可能性が高いと考えれるものに★印がつけられております。

全て覚えるに越したことはないですが、人によっては、勉強時間がなかなか確保できない方もいらっしゃると思いますので、優先順位をテキスト側でつけてくれているのは、非常にありがたいです。

なお、テキストは必ず最新年度版を選びましょう。

理由としては、テキストは毎年内容が更新されており、最新の傾向をつかめないことになります。

また、古い年度のものだと、法改正に対応をすることができません。

少しでも合格する可能性を上げるためにも、最新版を購入しましょう!

ただ、通勤時間中や、本でのインプットが性に合っている方は下記テキストをおすすめします。(私は基本は過去問をベースに勉強を進め、知識を補完として、テキストを使用しておりました。)

勉強方法について

基本的には過去問をひたすら勉強

消防設備士 乙種第7類試験は、過去問をひたすら勉強することが合格への一番の近道です。(分厚い参考書を読み込むより、圧倒的に効率が良いです。)

理由としては、試験で出題される問題のほとんどが、過去に出題された問題と似た内容が出題されております。

そのため、おすすめした過去問テキスト一冊分の問題を解くことができれば、合格できます。

勉強の手順としては以下の手順で実施しました。

1.テキスト部をさらっと読む(5単元ごとを目安に)

2.過去問を解く

3.過去問の解説を確認する

4.2、3を2回繰り返す

5. 2回繰り返しても誤答した問題に付箋を貼る

6.日をまたいで、付箋を貼った箇所を解く

ポイントは繰り返し解いて、頭に定着させることです。

勉強を進めているうちに、「この問題は間違えることはないな」という感覚がつかめてくるかと思いますので、そうなった問題は繰り返し勉強するときは、飛ばしてしまいましょう。

答えの選択肢を覚えて正解しても意味はないので、なぜこれが正解なのかが頭に入るまでは繰り返しましょう。

1日10分でも良いので、毎日勉強時間を取る

人間は忘れる生き物です。

日を空けてやるより、記憶の定着度が圧倒的に違いますし、結果的に勉強時間が少なくて済みます。

毎日忙しい日をお過ごしかと思いますが、少しの時間でもいいので、毎日勉強することを心掛けましょう。(継続は力なり!)

不正解した箇所は必ず解説を読み込む

過去問で間違えた箇所は必ず解説を読み込み、なぜ間違えたかを確認しましょう。

一度正解した問題は、次回もおおむね正解することができますが、1回間違えた問題は繰り返し、間違えやすい傾向にあります。

間違えた問題が出た場合は、その日のうちに、もう一回問題を解くことでしっかりと記憶に残すことができます。

Webサイトの過去問を当てにしすぎない

これはWebサイトの過去問が全て当てにできないというわけではないですが、問題が古すぎるものがあり、法改正以前のものも掲載されている場合があり、そちらをうのみにすると間違っていることに気づかず記憶してしまうため、注意喚起として記載しておきます。

(私自身、Webサイトの過去問でも少し勉強をしましたが、現在では存在しない文言が多々あり(もし、その記載を実際のテストで書いたら×)、それに気づいたのが、少し後だったので無駄な時間を費やしてしまいました。。)

このような事故を起こさないためにも、最新版テキストを使うのが一番です!

最後に

この記事では、消防設備士 乙種第7類試験に独学で一発合格するための勉強法や勉強時間、おすすめの参考書について解説しました。

消防設備士 乙種第7類試験の勉強は試験1,2か月前から毎日少しずつ、過去問を勉強すれば、合格することが可能です。

勉強時間を確保するのは、大変かと思いますが頑張ってください!

これから勉強される方のお役に立てれば幸いです。

記事を最後まで読んでいただき、本当にありがとうございます!

にほんブログ村

もし、少しでも、面白かった!、参考になった!と感じていただけましたら、上のバナーをクリックしてブログランキングの上位になるための応援をお願いします!

あなたのクリックが私の励みになりますので、よろしくお願いいたします!